-

山形会場

東北芸術工科大学 (7階 THE TOP)

2026年3月11日(水)〜4月1日(水)

※3月14日(土)、19日(木)は休館日

-

東京会場

松屋銀座 (8階イベントスクエア)

2025年3月26日(水)〜4月14日(月)

開催終了 -

福岡会場

博多阪急 (8階 催場)

2025年4月25日(金)〜5月19日(月)

開催終了 -

新潟会場

新潟市マンガ・アニメ情報館

2025年5月23日(金)〜6月15日(日)

開催終了 -

静岡会場

静岡市清水文化会館マリナート

(1階ギャラリー)2025年6月21日(土)〜7月13日(日)

開催終了 -

大阪会場

大丸ミュージアム〈梅田〉

(大丸梅田店15階)2025年7月19日(土)〜8月11日(月・祝)

開催終了 -

石川会場

香林坊大和 (8Fホール)

2025年8月14日(木)〜9月2日(火)

開催終了 -

愛知会場

松坂屋名古屋店

(南館8階マツザカヤホール)2025年10月29日(水)〜11月17日(月)

開催終了 -

長崎会場

出島メッセ長崎 イベント・展示ホール

2025年12月20日(土)〜2026年1月12日(月・祝)

開催終了

第1話「猫猫」

最初の

最初の

3分間に注目!

脚本:柿原優子 絵コンテ:長沼範裕 演出:筆坂明規

総作監:中谷友紀子

ポイントは冒頭の3分間です。原作小説や漫画版からのファンの方にアニメならではの特別感を感じてもらい、かつ初めて触れる方には猫猫がどうなっていくのか興味を持ってもらえる映像を目的にして作ったつかみの部分です。小説や漫画と違った導入を描いて猫猫が後宮に入る経緯を端的に、破綻しないよう描くことに注力しました。3分の中に『薬屋のひとりごと』らしい豊かな色彩を取り入れながら、片喰の花を登場させたり、光と影の演出を強調したりと、物語の軸になる要素や演出技法を惜しみなく入れ、無駄なく見せられたと思います。

第2話「無愛想な薬師」

構図に見える

構図に見える

人物の距離

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:長沼範裕 演出:藤田健太郎

総作監:中谷友紀子/長森佳容/廣田 茜

騎馬隊シーンは本作の世界の幅を広げるために追加した原作にないシーンです。第2期以降の展開も見据え、この物語の舞台が、後宮のある茘(リー)の国を含む複数の勢力が存在する広い世界であることを伝えることが目的でした。また玉葉妃に猫猫が挨拶するシーンでは、「引き」の構図を使ってこの時点の2人の距離感を表現しています。猫猫を部屋に案内した紅娘の「呼ばれるまで待機していてね」のセリフも、猫猫がまだ翡翠宮にとってよそ者であり、動き回るなと暗に告げています。とはいえ、その距離はすぐに近づくことになるんですけどね(笑)。

第3話「幽霊騒動」

影ある顔には

影ある顔には

ウラがある

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:長沼範裕 演出:山本恭平

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈

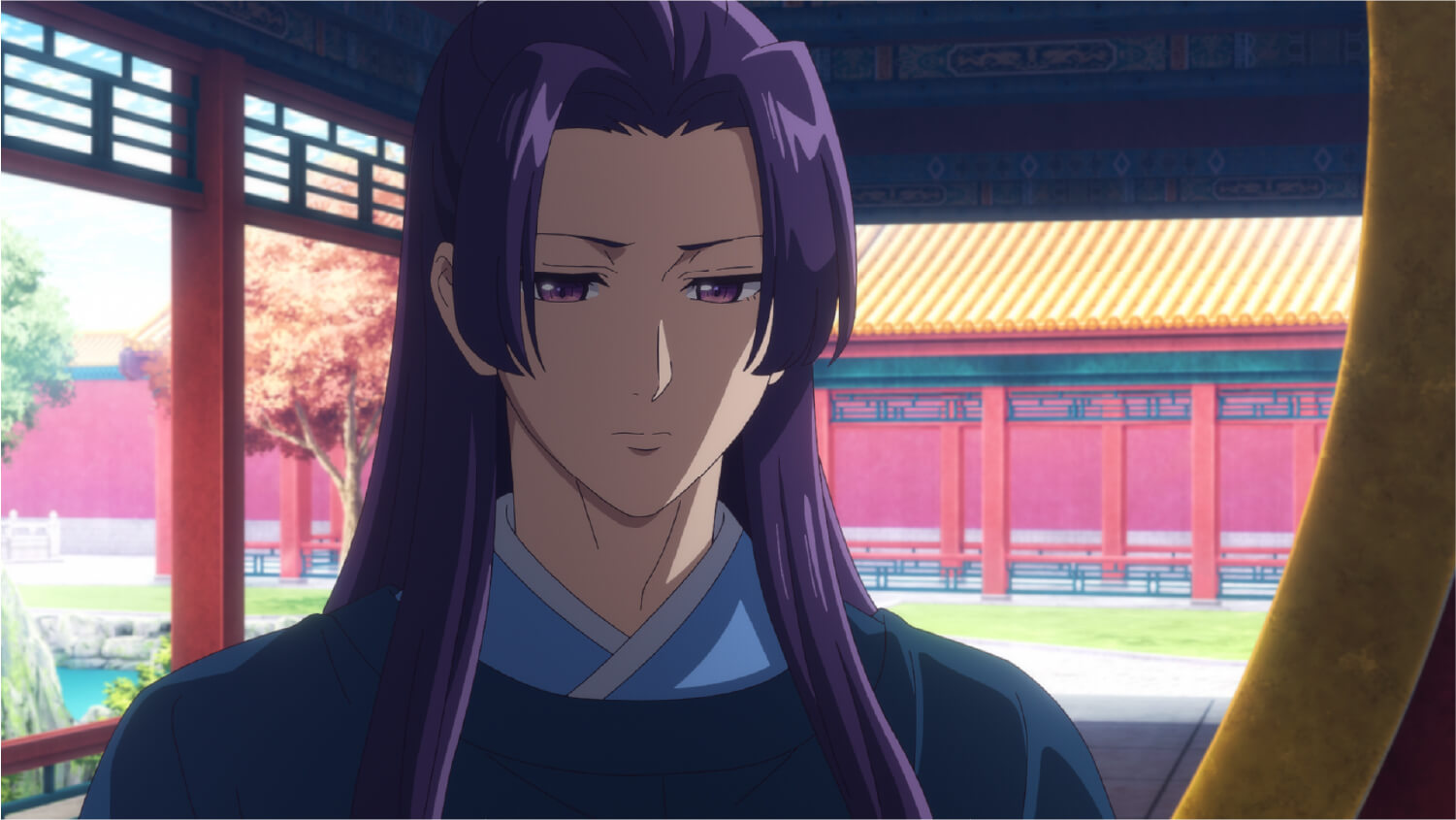

冒頭の壬氏と芙蓉妃の会話では、芙蓉妃の顔全体に影をかける「光源芝居」を入れています。本作で光源芝居がある場面は人物の言動に必ず何か別の意味があり、ここだと芙蓉妃が俯き悲しげな顔を見せて立ち去りますが、裏では侍女たちにも内緒で壬氏と下賜の話を進めていたりしています。なので、壬氏の表情や声にも注目してほしいです。また、後宮の門で幼なじみの武官が芙蓉妃を迎えるシーンで2人を黄色の光が照らしていますが、この光の色は芙蓉妃の思い出に登場する故郷の丘の光とリンクさせています。これは2人だけの時間を表し、お互い変わらず思い続けた喜びの光の色として作りました。

第4話「恫喝」

2人を照らす

2人を照らす

3色の光

脚本:柿原優子 絵コンテ:ちな 演出:ちな

総作監:中谷友紀子

梨花妃が眠った猫猫の頭をなでる場面は、猫猫を示す緑の光、梨花妃を示す青の光、猫猫が欲する母の安らぎをイメージした黄色の光と、3色の光を使って演出しています。緑の光に縁取られた黄色い光は猫猫の心の中を照らす光で、その反対側から梨花妃の青い光を入り込ませて、密かな孤独を抱えて眠る猫猫を梨花妃が静かに慈しむ情景を、より強く印象付けています。梨花妃の行動は本当なら母親がすべきことで、その優しい手つきには猫猫への感謝や労いだけでなく、彼女が亡くした子どもへの想いも重ねています。

第5話「暗躍」

東屋での

東屋での

光と影への

こだわり

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:筆坂明規 演出:志賀 岳

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

東屋で猫猫と壬氏が会話する一連のシーンは、立場や話し方の変化に合わせて影のかかり方や光があたる面積を変えています。猫猫の話の内容がダークになるほど影が強く、画面も暗くなっていきますが、その変化を違和感なく見せるために背景も含めて明るさや見え方のバランスをカットごとに苦労して調整しました。話が終わった時、過去は過去と割り切っている猫猫の顔からは影が消えていますが、壬氏は暗い気分を引きずっていて顔に影がかかったままです。そうした人物の心の動きを、影の変化からも感じてもらえると嬉しいです。

第6話「園遊会」

最後の場面は

最後の場面は

見直し必須!

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:中川 航 演出:中川 航

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈/大河しのぶ

最後に部屋を去る際、壬氏に声を掛けられた猫猫が正面を向かずに話しますが、意識してもう一度見ていただきたいのですが、このカットが、第9話の南天を前に猫猫が死を語るシーンでも使われているんです。この回で猫猫は里樹妃にわざと鯖を食べさせた毒見役の侍女・河南に釘を刺しますが、真相は自分では語りません。知られたら河南は死罪になっても不思議ではなく、同じ立場の猫猫は彼女に同情的なんです。真相を聞こうとする壬氏を猫猫が冷たくあしらうのも、平民の生命の軽さに壬氏の想像が及んでいないから。第9話は第6話の猫猫の行動のアンサーの回という演出をしています。

第7話「里帰り」

光の色が示す

光の色が示す

「タダ者では

ない」感

脚本:柿原優子 絵コンテ:長沼範裕 演出:大久保唯男

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

前半、里樹妃へのいじめを推理した猫猫が「嫌なやり方です」と語る場面は、表情や口調、顔の影で、正義感を刺激されて静かに怒る猫猫の気持ちを強調しました。その少し後に高順が毒見役の侍女をかばった理由を聞きますが、ここでは太陽を雲に隠し、部屋に差し込む光の色をグレー系にしています。ここでの高順は、猫猫が壬氏の利になる者なのか本質を判断し、返答次第では対応を変えようとしています。単なる壬氏のお付きの者ではないことを示すよう、見ていてなんとなく緊張感を感じる雰囲気を色でも出しています。

第8話「麦稈」

多重的な

多重的な

意味を持たせた

画作り

脚本:綾奈ゆにこ 絵コンテ:藤田健太郎 演出:藤田健太郎

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子

心中した男の首から上に濃い影をつけることで一瞬首がないように見えるようにするなど、多重的な見かたができる画作りを意識した回です。夕暮れに妓女が窓の外を眺めるシーンも窓や衝立の配置や光の入り方を調整して、部屋全体が鳥かごのように見えるようにレイアウトを工夫しています。妓女の服の赤色は周りの色になじませずに彩度を上げ、浮かびあがるよう強調する形で調整していて、これも色の演出です。事件を起こした妓女が、恋に溺れ、理性ではなく、愛憎や執着のような感覚に動かされて事件を起こしてしまった、意思ではなく無意識化の感情や念に操られたように見せた演出です。

第9話「自殺か他殺か」

第1期で

第1期で

最も濃い「赤」

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:長沼範裕 演出:是本 晶

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈/長森佳容

平民の猫猫にとって「死は常に隣り合わせのもの」だけれど、死とは縁遠い権力者の壬氏はそれが理解できない。2人の立場や死生観の違いが示される、物語上いちばんストレスがかかる回です。猫猫の回想シーンは、死を連想させる色である赤がシーズン中でもっとも濃くなる場面で、全カットでキャラクターの色を細かく調整しながら、段階を踏んで赤みを強めています。背景もこのシーンだけの特殊な夕景を使い、キャラクターの影もよりリアルな「立体影」と呼ばれる付け方をして、止め絵なのにカットが変わるごとに感情が動いて見えるよう、より印象的に、効果的にシーンを見せられるよう工夫しました。

第10話「蜂蜜」

里樹妃を

里樹妃を

とにかく

可愛く?

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:野村和也 演出:川畑えるきん

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈

第9話が重い話だったので、第10話はコミカルなシーンをやや多めに入れつつ、壬氏が猫猫に蜂蜜を舐めさせようと詰め寄り玉葉妃に叱られるエピソード、高順の見て見ぬふりカット、第1クールのラストに向かう推理シーンを多めに絡めて、第9話で離れた2人の距離感を表面上いちど戻すようにしています。そのために監督仲間である野村和也さんに絵コンテをお願いし、ここまでとは違った画作りやシーンの見せ方で視聴者に今までとは違う印象の変化を感じてもらい、第11、12話の重い展開につなげるためのリフレッシュ話数として仕上げています。なので、里樹妃をとにかく可愛くするのも裏テーマの1つでした(笑)。

第11話「二つを一つに」

憔悴する

憔悴する

阿多妃の

表情の「裏」

脚本:柿原優子 絵コンテ:長沼範裕 演出:朝木幸彦

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

風明と猫猫の対峙シーンは、猫猫が語り終えて風明が窓際に行くまでに、少しずつ室内を明るくしています。風明が観念し、圧が解けていくのを示す演出です。人間って無意識にこうした変化に気づくもので、見ている人も緊張感が薄れていくように感じるはずです。倍速以上で見ていただけるとより変化がわかりやすいかと思います。そして、風明の独白に登場する、子を亡くした阿多妃もこだわった部分です。ここの憔悴した表情は、受け手によって印象が180度変わるようにしています。それを示唆するように目のハイライトを消し、肌の色も非人間的にして感情や人間味を消すようにしています。真実を知ってから見るとまた違った意味を感じとれる表情にしています。「子は天の命に従ったのだ」の言葉は、風明側と阿多妃側からどちらの目線で見るかによって全く違う意味に聞こえるんじゃないでしょうか。

第12話「宦官と妓女」

躍動感ある

躍動感ある

実写的な

カメラワーク

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:長沼範裕 演出:横野光代

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈

タイトルは第24話と対になっていて、ここまでは「宦官と妓女」だった2人の関係が、第24話で「猫猫と壬氏」の距離まで近づいたことを示しています。宴で2人が会話する場面の音楽のメロディラインは、第24話でも使っているので聴き比べてほしいですね。宴でのやり取りは言ってしまうとサービスシーンですが、背景をぼかしたり、周囲の音を抑えたりしてサービスシーンだけではない無意識の心地よい距離感を表現して2人の世界を強調しています。しかし、この2人はお互いに言葉足らずというか……(笑)。映像面では、壬氏を探して猫猫が後宮内を走る場面で、臨場感を出すために立体的にカメラがぐいぐい動かして猫猫を追従する実写的なカメラワークを取り入れたのですが、完成するまで苦労しました(笑)。

第13話「外廷勤務」

唯一の

唯一の

アバンタイトルに

注目

脚本:綾奈ゆにこ 絵コンテ:中川 航 演出:中川 航

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

オープニング前のアバンタイトルに登場する夜の宮は、皇帝の心の中を表しています。人を寄せ付けない作りですが、人を迎えるための明かりも灯っている。それを水面に映し、皇帝の二面性を表現しました。また「こんな場所に入れる壬氏は何者?」という含みも持たせています。会話中に「それが自分の道を選ぶ唯一の方法だ」という壬氏のモノローグがありますが、実際は皇帝に道を選ばされているのが実状です。皇帝から注がれた酒を飲み干す行動や不自然な顔色は、彼が自分自身をも欺いて、皇帝の意に従っていることを意味しています。第19話で壬氏の行動の布石にもなる大事なシーンです。もうひとつ、皇帝側を緋色で壬氏側を蒼空色に染めています。

第14話「新しい淑妃」

楼蘭妃の

楼蘭妃の

掟破りの行動

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:長沼範裕 演出:清水アキラ/

大和田 淳 総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/宮井加奈

冒頭で楼蘭妃たちが歩いている場所は、門の前にもうひとつ皇帝が通る道があり、皇帝が通らないときは門が閉じています。基本的な作法として、一般の人が後宮に入るときは門の右側を通り、出るときは左側を通るのですが、このときの楼蘭妃は左側から入っています。これはとても無礼な行いですが、楼蘭妃はあえてこの行動を取り「ここで一線を超える」という強い意志を示しているんです。抑えた色調の中で映える赤い傘や服も、彼女の強い意志の表現ですね。後宮に関する知識がないとわからない部分ですが、この後に続く、楼蘭妃を象徴するシーンなので長い尺を使って描いています。

第15話「鱠」

ラスボス感ある

ラスボス感ある

羅漢の描写

脚本:柿原優子 絵コンテ:藤田健太郎 演出:藤田健太郎

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容/宮井加奈

後半部分、羅漢が初めて壬氏と会話するシーンは、影やトーン変えも活用して羅漢にラスボス感を感じさせるように描いています。実際にはこの演出はミスリードで、本当は猫猫のことが気になって仕方なくて、訪ねてきてるだけですが(笑)。それを知ってから見直すとすごく羅漢が可愛く見えると思います。もうひとつ可愛いのは冬虫夏草でテンションがあがった猫猫の「おかえりなさい、ませ!」ですね。猫猫役の悠木さんは壬氏好きなので、普段の演技では甘い口調が出ないようお願いしていたんですが、ここは思い切り突き抜けてもらいました。「やっちゃっていいんですよね?」と、張り切っているのがテストの段階でわかりました(笑)。

第16話「鉛」

密室劇を

密室劇を

飽きさせない

工夫

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:外山 草 演出:外山 草

総作監:中谷友紀子/長森佳容/池田裕治

世間一般の父親と子どもの間でも起こる、思いのすれ違いが描かれる回です。猫猫と羅漢にも通じるものもあり、作品を通してテーマである“親と子”についての関係を表現しています。『薬屋のひとりごと』ではやや珍しい完全な密室劇で、彫金細工師の家の一室から動かずに淡々と推理と解決の流れを10分以上使って描いています。なので、飽きさせない工夫として光があたっている人、あたっていない人をシーンに応じて切り替えつつ、猫猫だけが自由に室内を動くことで視聴者の思考を誘導したり、室内の様子が動いて見えるようにしています。音楽もこの回でしか使われていない専用のものを作ってもらっています。

第17話「街歩き」

2人を

2人を

際立たせる街の

作り込み

脚本:綾奈ゆにこ 絵コンテ:角松倶楽部 演出:角松倶楽部

総作監:中谷友紀子/池田裕治/長森佳容

猫猫と壬氏の街歩きシーンは、野菜を売る露店、人々が行き交う表通り、女性の声がする花街など、周りの民衆の声などの音や雰囲気を場所によって細かく分けてモブのアフレコ収録をしています。街の風景や民衆にもしっかり物語を作らせて、そこに変化を足すことで展開に説得力を持たせて、猫猫と壬氏のやり取りにリアリティを出すための演出です。最後の2人の会話シーンは第9話と同様に人物と周囲の色を赤系の色に変えていて、最終的に猫猫の目のハイライトや、周囲のモブも消しています。演出として花街の地面と猫猫の足元との境界を消すことによって、花街に根付いた猫猫が秘めている闇に壬氏が一歩踏み込んだ。その状況が、より印象的に見えるよう表現しています。

第18話「羅漢」

2つの

2つの

意味を持つ

セリフと表情

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:谷元麻佑/長沼範裕 演出:谷元麻佑/大和田 淳 総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/池田裕治

鳳仙を前に猫猫がつぶやく「莫迦な女……」は、羅漢のせいで苦境に落ちたのに今も彼を慕う鳳仙と、そんな母を世話する自分自身に向けた言葉です。その心情を表すために猫猫のアップは顔の左右で表情が違う複雑なものにしていて、顔を半分隠すと表情の印象がまるで違って見えるはずです。第24話でわかりますが、結局、猫猫は実の両親である鳳仙と羅漢を完全には切り分けることができないし、2人が結ばれるのを無意識に望んでもいたのかもしれません。終盤、羅漢の名を告げた壬氏に猫猫が一瞬すさまじい表情を見せますが、あれも羅漢への苛立ちがつい顔に出ただけ。だから、あの顔が画面に出るのはほんの一瞬にしています。

第19話「偶然か必然か」

壬氏が

壬氏が

覚悟を決める

挿入歌シーン

脚本:柿原優子 絵コンテ:中川 航 演出:中川 航

総作監:中谷友紀子/長森佳容

一番こだわったのはラストの挿入歌に入るまでの「間」です。意識を失った猫猫に壬氏が「おい! おい!」と声をかけて堂内が静寂に包まれて、見ている人の気持ちが途切れないギリギリまで待って歌を入れることで、今まで真の意志を持たずに行動してきた壬氏が、自らの道を選んだシーンを印象強く盛り上げています。自分の足で、猫猫を抱えて門を越えていく……。壬氏が覚悟を決めたことに合わせて、階段を降りてからのカメラワークは最後の決めに向けて見上げていくように動かしています。

第20話「曼荼羅華」

楼蘭妃の行動は

楼蘭妃の行動は

第2期への

布石?

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:長沼範裕 演出:是本 晶

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/池田裕治

消えた翠苓に関する謎解きです。ここで登場する医官は無実なので、翠苓の死に接して涙を流し、清らかな印象を与えるようにしています。注目は楼蘭妃に関わるシーンで、ここは第2期を見終えてから見直してほしい部分です。怪しげな雰囲気を感じさせる行動が多い楼蘭妃ですが、彼女のことをもう少し知ってから見直すと、この回での印象も変わるんじゃないかと思います。また壬氏に関しても、高順との深い関係性や、橋の上でゾクッとするような冷酷な表情など、今まで見せていなかった一面をのぞかせています。ここからの彼はどんどん歳相応の人間味を出していくことになります。

第21話「身請け作戦」

頑張れ李白!

頑張れ李白!

負けるな李白!

脚本:綾奈ゆにこ 絵コンテ:佐藤雅子 演出:伊部勇志

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

無駄に筋肉がいい李白を応援する回です(笑)。羅漢と鳳仙の物語に入る前に、直球ストレートな李白と白鈴の恋愛で観ている方の気持ちを落ち着ける狙いがあり、絵コンテ担当の佐藤さんのプランを活かしています。画面の構図やカメラのレンズの使い方もいつもとは違っていて、フラットな感じの画作りになっています。猫猫が李白を指さす場面は推理モノの決めカット風ですが、セリフは「では最後の1枚も脱いでください」なんですよね(笑)。最後の羅漢のシーンは第22話の青い薔薇につながる演出ですが、薔薇の花は咲かない季節なので茎だけ出して、代わりに背景にイメージとして青色を置いています。

第22話「青い薔薇」

伏線の回収を

伏線の回収を

予告する「色」

脚本:小川ひとみ 絵コンテ:川畑えるきん 演出:川畑えるきん 総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/長森佳容

青い薔薇をきっかけにして、色にクローズアップした回です。前半は青い薔薇を作ろうと努力する猫猫を描いていますが、ここは天才肌の羅漢とは違い、ちゃんと地に足をつけて地道に進んでいく猫猫の性格を改めて描きました。中盤以降は女性の爪を印象的に見せていますが、これは劇中に何度か見せてきた猫猫の小指の秘密に対する「フリ」で、壬氏との会話に出てくる鳳仙花と片喰の話も、鳳仙を意識し直してもらうためのもの。終盤はカメラが羅漢の視点になりますが、ここで出てくる鳳仙の爪も、印象に残るよう意図的に色を刻しています。これらの要素を通じて、今までの伏線の回収が始まることを暗に伝えているんです。

第23話「鳳仙花と片喰」

羅漢の

羅漢の

回想にある

多彩な仕掛け

脚本:千葉美鈴 絵コンテ:野村和也 演出:大和田 淳

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子/池田裕治

注目は、やはり羅漢役の桐本拓哉さんの演技です。雨の中を走るシーンは何テイクか重ねて完成版に落ち着いたんですが、桐本さんの演技を受けて場面の見せ方をクリアにしていきました。雨に人物の心情を反映する演出は自分がよく使う手で、羅漢が地に伏して叫ぶ場面は背中に針のような重い雨を突き刺さるように描き、この出来事が今も彼の心に大きなトゲのように刺さったままであることを示しています。見直してもらうと、鮮やかな色で鳳仙の妊娠を示唆したり、窓の外の赤い花の木で鳳仙の怒りを表現したり、寝台で羅漢が目覚める場面で過去と同じ構図を使ったりと、さまざまな演出に気づいてもらえると思います。

第24話「壬氏と猫猫」

第1期の

第1期の

集大成!

脚本:柿原優子 絵コンテ:長沼範裕 演出:中川 航

総作監:中谷友紀子/中嶋敦子

開いた扉から鳳仙の歌声がかすかに聴こえる音の演出、周囲の色を徐々に冷たくして雰囲気を変える色の演出など、最終話は序盤からいろんな要素がてんこ盛りです。中庭を走る羅漢の周囲がどんどん暗くなる場面も、彼が絶望したあの日に戻ることをイメージさせる演出です。離れにたどり着いた羅漢は自分の過ちに向き合って涙を流し、鳳仙とピンクムーンの光の下で再会する……いいお話ですよね。2人に捧げる猫猫の舞いはモーションアクターのMaoさんに振り付けとダンスを担当してもらい、3D背景と2D作画を併用して制作しました。挿入歌も第12話と対になっています。これを第1期の最後に持ってくるのは最初から決めていて、第1話を作る時点から仕込んでいました。時間をかけたぶん、いい雰囲気に仕上がりました。

©日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会